編者按:

贛鄱大地,紅色血脈激蕩綿延。從井岡山的星火燎原到瑞金的紅旗漫卷,從南昌城頭的破曉槍聲到于都河畔的遠征啟航,江西這片熱土以鮮血為墨、以信仰為魂,熔鑄起中國革命史上巍然矗立的精神豐碑。

每一座紀念碑都是永不熄滅的火炬,每一段革命故事都是直抵人心的宣言。2025年,我們迎來遵義會議90周年、抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、中國人民志愿軍抗美援朝作戰75周年。在這承載著集體記憶的特殊年份,央廣網江西頻道推出《守護紅色記憶 傳承革命精神》系列報道,于贛鄱紅土間尋訪歷史的見證者,在歲月回響中打撈英雄的足跡,讓革命先烈的家國情懷穿越時代,與全國人民的精神譜系共振。

讓我們共同聆聽這些穿透時空的精神回響,在歷史與現實的交匯中,觸摸永不褪色的信仰力量。

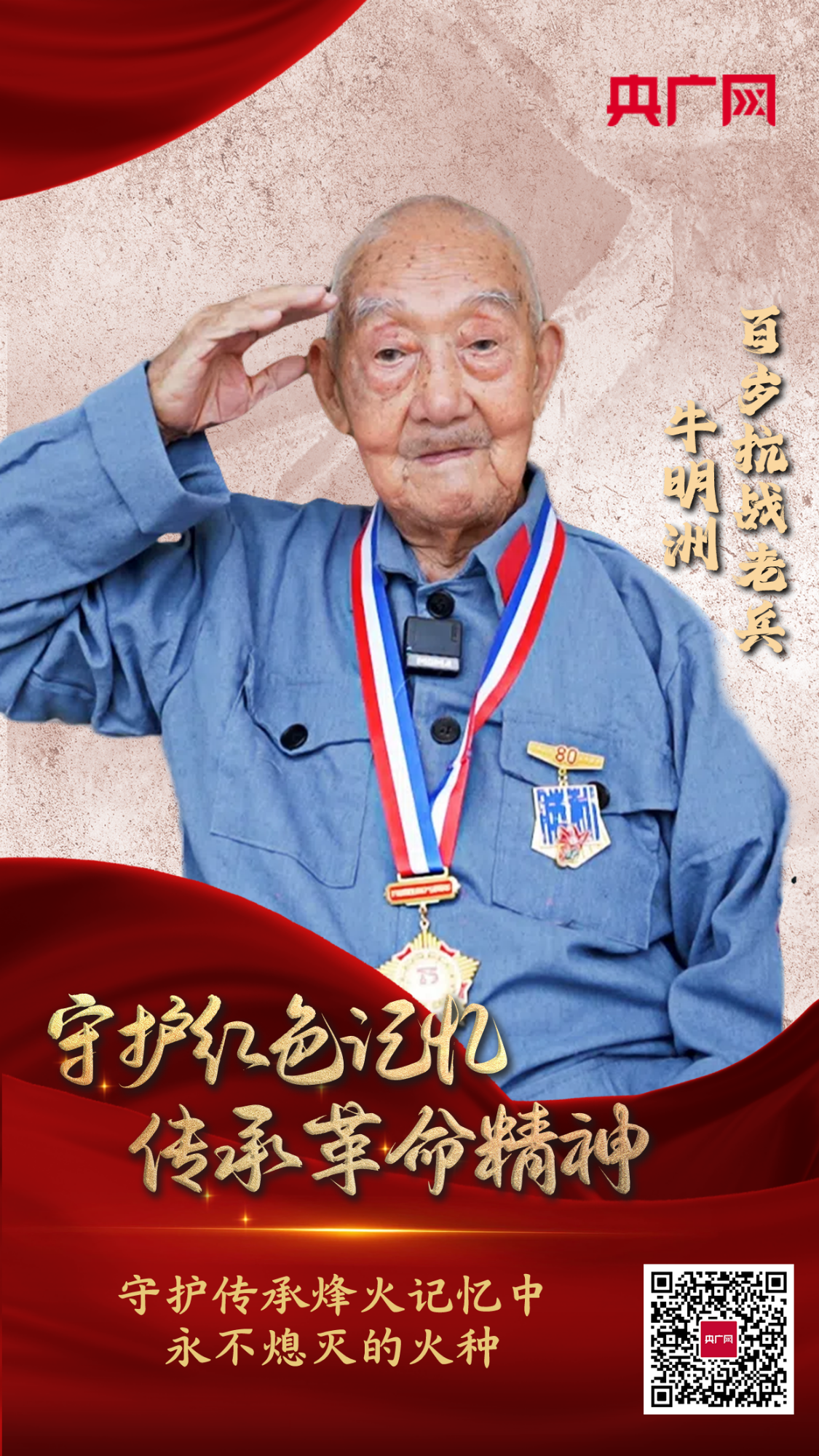

“你們吃了嗎?”夏日的陽光透過江西新余市中醫院的玻璃窗,窗前,百歲老兵牛明洲微笑著看著我們,布滿皺紋的手拿著智能手機,屏幕里正播放著《新聞聯播》。

“我父親在跟你們打招呼呢。”女兒牛喜榮輕聲告訴我們,“別看他現在口齒不太伶俐,心里可是透亮著呢。關心國家大事,是他雷打不動的習慣。”

百歲抗戰老兵牛明洲依然精神矍鑠(央廣網記者 郇康新 攝)

牛明洲今年100歲。當他得知我們此行是想追尋那段烽火連天的抗戰歷史,原本略顯渾濁的眼睛變得有神——仿佛穿越了時光隧道,再次燃起1938年威海淪陷時,那個13歲少年眼中不屈的火焰。

刻骨之痛:仇恨的烙印

1938年嚴冬的山東威海文登縣(今威海市文登區),朔風怒號。牛家的土坯房上,屋頂的茅草在寒風中瑟瑟作響。年幼的牛明洲兄弟姐妹五人如同受驚的雛鳥,緊緊依偎在破薄的棉被里。傍晚時分,馬蹄聲、汽車的引擎聲和村民的哭喊聲撕裂了村莊的寧靜,也在少年牛明洲的心底,刻下了一道永不愈合的傷痕。

“鬼子來了,駐扎在我們村里不走。他們命令家家戶戶不能關門,好讓他們隨便搶東西。鬼子搶雞,搶蛋,鬼子掃蕩完,二鬼子(偽軍)又來搶,連衣服、棉被都不放過!”牛明洲的聲音帶著悲憤,“他們管我們叫奴隸!鬼子、二鬼子都強奸婦女,我的二姐就……”老人嘴唇劇烈地顫抖,萬千痛苦最終化為擲地有聲的一個“恨”字:“恨啊!恨死他們了!”

講述日軍暴虐,牛明洲傷心落淚(央廣網記者 郇康新 攝)

“對日本侵略者的恨,那是刀子刻在骨頭里的!”——這句話,是牛明洲親身感受到的,國破家亡的刻骨痛楚,也是點燃他反抗意志的第一簇烈焰。

星火燎原:從仇恨到信仰的升華

日寇鐵蹄肆虐,神州大地烽煙四起。參軍前,牛明洲曾目睹八路軍部隊:灰布軍裝、布鞋,人人背著紅布刀環的大刀,英姿勃發。

“我參軍的想法就一個,多殺鬼子、除漢奸,為親人報仇雪恨!”1943年4月,18歲的牛明洲毅然投身八路軍洪流。參軍伊始,他便投身膠東地區的“麻雀戰”,在艱苦卓絕的環境中歷經大小戰役10余次。

“條件太苦了!用的槍是破舊的‘漢陽造’,子彈也不夠,有時候兩三個人都分不到一支槍。”武器簡陋,衣食更是匱乏。寒冬臘月,戰士們身著單薄的衣服,用草繩將裂開的鞋子緊緊綁在腳上,以血肉之軀在冰天雪地里與日寇周旋。

娘娘嶺阻擊戰,是牛明洲革命意志的熔爐。面對裝備精良、扛著機槍小炮進行秋后大掃蕩的鬼子和偽軍,牛明洲和戰友們臨危不懼。天亮時,牛明洲所在小隊被鬼子發現,架起小炮對山頂發射炮彈,但由于射程不夠,鬼子的炮擊沒能得逞。面對山下黑壓壓的日偽軍,牛明洲和其他10個戰士借助山里濃霧,用石頭壘碉堡,巧妙埋地雷,硬是擊退了敵人3次沖鋒,最終守住了陣地,使鬼子的掃蕩計劃落空。

“誰愿意打仗?那是要拼命的啊!”牛明洲慨嘆,“但鬼子欺負到家門口了,不打,只有死路一條!只有打,才能拼出條生路!”1944年1月11日,參軍僅一年的牛明洲因作戰勇猛、表現突出,光榮地加入了中國共產黨——牛明洲的復仇信念,升華為為民族解放、為人民翻身而奮斗的堅定信仰。

抗戰期間,牛明洲負傷10余處,體內7塊彈片成為永恒的勛章。戰火洗禮,錘煉出他一身錚錚鐵骨。

烽火不息:解放與援朝的榮光

1945年8月15日,日本宣布無條件投降。“鬼子打跑了,大伙兒都高興壞了!就盼著能過上太平日子了。”然而,革命的道路并未停歇。抗戰烽煙剛熄,牛明洲又隨部隊投入到解放戰爭的洪流中。新中國成立伊始,他再度響應號召,雄赳赳氣昂昂跨過鴨綠江,參加抗美援朝戰爭。

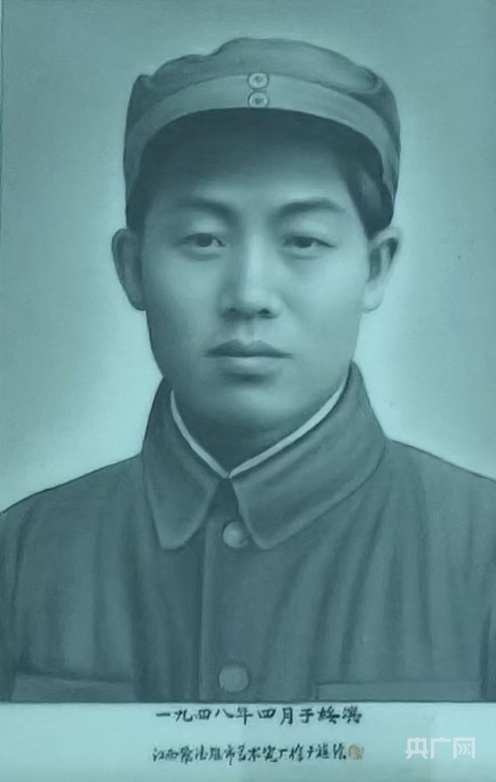

牛明洲1948年于黑龍江省鶴崗市綏濱縣(復原照 新余市退役軍人事務局提供)

從班長、排長、副指導員、營副教導員到團副參謀長,牛明洲屢立戰功,右腳踝處至今殘留的彈片疤痕,銘記著1946年遼寧海城那場激烈的遭遇戰。時任排長的他沖鋒在前,為掩護戰友,遭遇敵軍炮擊,彈片深深嵌入骨肉。

牛明洲右腳被彈片貫穿(央廣網記者 郇康新 攝)

在朝鮮戰場,牛明洲作為探照兵,操縱直徑近1米的巨大光柱,與高射炮兵部隊協同作戰,在暗夜中鎖定來犯的美軍飛機,守護祖國邊境線的安全。

轉戰“第二戰場”:革命本色永不褪

1958年4月,帶著累累戰功與傷殘轉業證,牛明洲回到地方。他先在南昌化工系統工作,半年后,來到新余市,投身江西第二化肥廠的初創。從“革委會副主任”到副廠長,廠里職工都親切地稱他“牛主任”。

牛明洲1956年于上海(復原照 新余市退役軍人事務局提供)

在江西第二化肥廠基建工地上,人們常能看到他拄著拐杖,與工人同吃同住同勞動的身影。他為人正直,在“抓革命、促生產”的年代,始終心系職工冷暖。老職工周建國記憶猶新:“三年困難時期,牛主任把組織特供給他的珍貴黃豆,一粒不剩地分給了哺乳期的女工們,自己卻啃著野菜窩頭堅守在生產指揮一線。”——戰場上的擔當,在建設年代化作了無私奉獻的公仆情懷。

離休不褪色:革命信念堅守與傳承

1981年,牛明洲光榮離休。黨和政府始終關懷著這位功勛卓著的老兵。然而,離休40余載,他始終堅守著樸素的“三不”原則:不向組織提要求,不搞特殊待遇,不占公家便宜。即便身患糖尿病、高血壓、痛風等多種疾病,行動日益不便,他依然堅持獨立生活,婉拒組織額外照顧。

無論在家休養還是住院治療,他每日雷打不動的“必修課”便是讀書看報、收看新聞。國家大事、時代脈搏、國際風云,他都密切關注。這份對國是的執著,正是他一生革命信念的自然延續。2008年汶川大地震、2010年玉樹地震,老人感同身受,第一時間各捐出積蓄1萬元,以赤誠之心支援災區。

革命精神的傳承,不僅在于言傳,更在于身教與奉獻。2019年,牛明洲做出了一個決定:他將珍藏一生的珍貴榮譽——包括黨中央、國務院、中央軍委頒發的“慶祝中華人民共和國成立70周年紀念章”“解放東北紀念章”“獨立自由獎章”“解放北京紀念章”“抗美援朝紀念章”“解放華北紀念章”“全國人民慰問人民解放軍紀念章”等共計14枚勛章、獎章、榮譽章、紀念章——毫無保留地捐獻給贛西博物館,自己僅保留1枚“抗戰勝利75周年紀念章”留作紀念。

牛明洲珍藏的“抗戰勝利75周年紀念章”(央廣網記者 郇康新 攝)

“這些榮譽不屬于我個人,而是屬于黨和人民,屬于那些犧牲的戰友們。”老人的話語質樸而深刻。這份無私的奉獻,是他對革命歷史最莊重的致敬,更是將承載著血與火記憶的革命精神火炬,鄭重地傳遞到后人手中,為革命精神的時代傳承樹立了一座熠熠生輝的精神豐碑。

監制:王娣

策劃:王一凡

記者:郇康新

視頻:郇康新

設計:肖江峰 劉思琦(實習)

鳴謝:

江西省委網信辦

江西省退役軍人事務廳

新余市退役軍人事務局

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容