央廣網承德7月31日消息 7月末的河北省承德市灤平縣,一場突如其來的災難打破了夏日的寧靜。連續強降雨引發的山體滑坡將馬營子滿族鄉南臺子西溝村瞬間變為“孤島”,道路中斷、通信癱瘓、房屋損毀,數百名村民的生命安全受到嚴重威脅。一場與時間賽跑的生死救援就此展開。

突圍

孤島上的生命信使

7月26日17時,當第一滴雨砸在南臺子西溝村的山脊上時,馬營子滿族鄉行政綜合服務中心主任、西溝包村干部董建國不會想到,接下來的20多個小時將成為他基層工作中最刻骨銘心的記憶。這個位于灤平縣馬營子滿族鄉的村莊,也將面臨一場前所未有的生死考驗。

暴雨從26日17時持續至次日凌晨,肆虐的洪水沖垮了河道,摧毀了道路,電線桿接連倒塌。董建國和村干部們拼盡全力,終于在19時13分將地質災害點村民全部安全轉移。但這一晚,他們5人徹夜未眠,死死盯著不斷上漲的水位。

山體滑坡現場(央廣網記者 王藝霖 攝)

然而,黎明并未帶來轉機,27日5時,當第一縷晨光穿透雨幕,董建國看到的卻是滿目瘡痍:水泥路面被徹底沖毀,電線桿橫七豎八地倒在泥濘中。在受災最嚴重的二道溝,他們發現了趴在石板上的石姓父子,身后是被山體滑坡完全掩埋的村莊。出村道路中斷,他們用折疊床將傷者艱難抬回村委會。遺憾的是,幾小時后,其中一人永遠離開了……隨后,村干部又發現三具遇難者遺體,其中包括石姓父子的家人。

“必須把消息送出去!”27日中午,董建國在手機中寫下“郝家2處房屋整體消失3人失聯,二道溝6人失聯······”的求救信息,但信號中斷,這條承載著生命希望的短信遲遲無法發出。

直到28日6時,當包村干部王振宇等4人冒雨徒步攀至山頂時,手機捕捉到微弱信號,他們第一時間將災情上報,這才得知董建國這條短信在延遲8小時后,終于沖破“孤島”,送達灤平縣副縣長孫立俠手機。

災情就是命令,沒有任何猶豫。從省級到市縣鄉,五級聯動機制迅速啟動,解放軍指戰員、消防救援隊伍、地質專家……他們像潮水般涌向這片被切斷聯系的山村。截至28日18時,承德市已組織應急、消防、交通等第一批專業力量共570人,攜帶無人機、大型機械等設施設備,趕赴現場全面展開救援搶險工作。

救援

繩索、木板搭建“連心橋”

7月29日凌晨,記者抵達河北省承德市灤平縣馬營子滿族鄉南臺子西溝村山體滑坡救援現場。雨還在不停地下,漆黑的夜空被一束束車燈點亮。灤平縣醫院醫務科科長王明義是中午赴災區的,在此之前,承德市總計已派出醫療救援隊員30余人趕赴災區。

等待救援的醫療救護車(央廣網記者 王藝霖 攝)

早上6點30分左右,記者跟隨消防救援支隊,前往救援現場。由于強降雨導致山體滑坡,從鄉政府到南臺子西溝村,多處橋梁嚴重垮塌,成為橫亙在救援隊伍與受困群眾之間的“攔路虎”。陰雨連綿中,橋下湍急的水流,仿佛在訴說著這場洪災的肆虐無情。

“你多大了?”隨行途中,記者隨口問起身邊的救援隊員。“22歲。”“在這里待了幾天了?”“3天。”他伸出被水浸泡發白的手指,認真地回答。

這支救援隊伍里,多是像他這樣20歲剛出頭的小伙子。他們手扒橋邊護欄,腳踩十幾厘米寬的木板,小心翼翼地越過僅由一塊木板搭建的簡易通道。橋的那邊,受災群眾正在焦急地等待。“來了!來了!”9時40分左右,一個個身著救生衣的橙色身影出現在救援現場。

救援過程的艱難超出想象,河流中站成人墻為受災群眾撐起生命的希望,一條繩索“搭建”的橋梁,成為轉移傷員的特殊通道。雖正值仲夏,湍急的河水卻冷得刺骨。在人民群眾最需要他們的時候,他們可以毫不猶豫地用身體做橋,讓群眾安心過河。

消防隊員在急流中組成“鋼鐵人墻”(央廣網記者 王藝霖 攝)

救援途中,一輛輛私家車陸續經過。南臺村村民郭長勇的車,停在記者身邊,他已經在這里忙活了一個上午。“我們這兒受災了,救援人員大老遠跑過來幫助我們,我們也有一份力就出一份力吧。”說著,他便又拉上幾位救援人員和一些裝備,向更深處駛去……

重建

干群齊心 全力以“復”

“謝謝你們,你們都辛苦了!”29日下午,部分被困群眾被安全轉移到臨時安置點,一位剛轉移出來的老人對救援人員連連道謝。記者注意到,每位群眾的手中都拿著食物和飲用水,房間內,工作人員為在此休息的人們分發食物。安置點秩序井然,疲憊卻安心的氛圍彌漫在空氣中。

“送到安置點的群眾我們首先會進行生命體征的評估,包括血壓、脈搏、呼吸;第二個看有沒有基礎疾病;第三個是對有心理障礙的人,進行早期心理干涉。”灤平縣醫院急救科主任李忠海告訴記者。

受災群眾轉運到臨時安置點 (央廣網記者 王藝霖 攝)

傍晚的陽光斜照在西溝村的廢墟上,救援人員和工程機械忙碌的影子,映照在搜救現場的巨石堆上。48小時過去了,接下來,將又是一個不眠之夜。

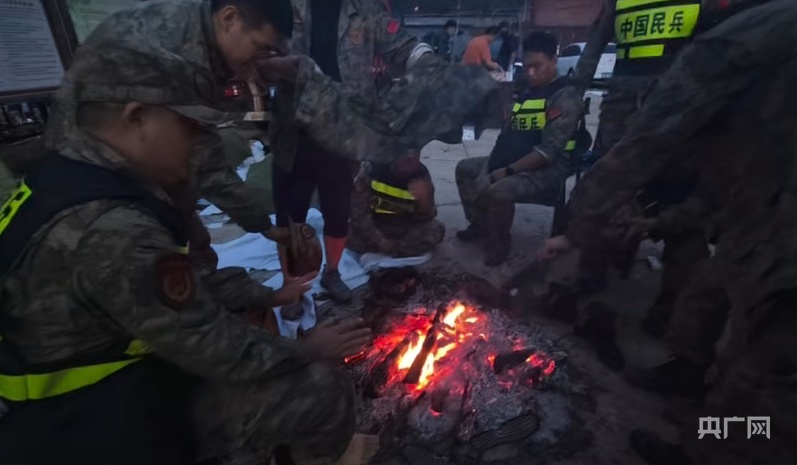

夜色漸暗,指揮部院中,救援隊伍生起了三個火堆供眾人取暖,兩側救援隊員正烘烤濕透的鞋帽,全力保障后續救援工作順利開展。凌晨時分,灤平縣公安局60余名公安干警及百余位民兵涉水趕至指揮部,等待轉運群眾任務。深夜的灤平山谷氣溫驟降,當記者踩著泥濘趕到臨時指揮部時,瞬間被眼前的畫面驚住——由于沒有休息的地方,他們用廢紙箱當被子,穿著單衣席地而眠。7月30日凌晨5時,最后一批西溝村村民開始轉移。下午2時許,受災村所有群眾全部轉運完畢。

救援隊員正烘烤濕透的鞋帽 (央廣網記者 王藝霖 攝)

而隨著持續多日的強降雨結束,河北省市縣鄉村干部群眾擰成一股繩,爭分奪秒恢復家園。“未來幾天都是晴天,我們要搶抓有利時機,積極開展災后自救。”馬營子滿族鄉大興溝村黨支部書記張子兵說。

年輕村民跳入河道切割粗壯樹干,綁牢鋼絲繩;年長者在岸邊一邊指揮一邊提示注意安全,一棵、兩棵、三棵……被堵的橋孔逐漸疏通開來,隱患被排除。

與此同時,河北省交通運輸廳的4個技術指導組已分赴各重點搶通區域,指導制定重建方案,有力有序開展水毀公路搶通、保通工作。

通過大型機械填筑橋體,晚上10點30分,隨著通往南臺子西溝村的最后一座橋梁修復完畢,馬營子滿族鄉通往南臺子西溝村的4座橋梁全部恢復了通行。

記者了解到,截至當晚,河北全省公路已恢復通行406處,共清理塌方1385處,處理泥石流1152處。

記者站在泥濘山路上望去,曾被砂石、樹枝等雜物掩埋的道路已恢復暢通,最后一輛救援車輛正緩緩駛離現場。持續72小時的生死競速,在這一刻終于畫上句號。救援者的腳印深深淺淺地嵌在泥里,而新生的氣息,正悄然漫過這片剛剛愈合的土地。

監制:張繼航

采制:李瑤 禹云飛 王藝霖

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容