央廣網廣州4月26日消息(記者鄭少純)能完成側空翻動作的人形機器人、能表演能互動的機器狗、能滾著走的巨型球狀機器人……在第137屆廣交會第一期展會期間,“頂流”當屬首設的服務機器人專區,許多采購商在此駐足觀看、拍照打卡、進行商務洽談。近4200平方米的展區內,匯聚了46家機器人企業,集中展示了人形機器人、機器狗等系列產品。

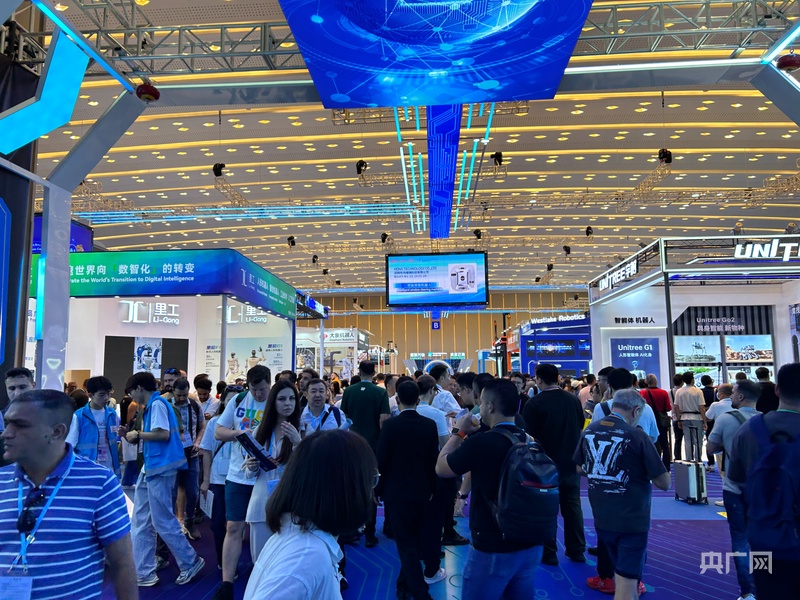

第137屆廣交會第一期現場(央廣網記者 鄭少純 攝)

窺一斑而知全貌。今年年初,人形機器人登上春晚舞臺跳起“AI機器秧歌”;不久前,在北京舉行的全球首個人形機器人半程馬拉松中,人類與機器人首次實現“共跑”。舞臺和賽事之外,人形機器人正加速走出“炫技秀場”,部分人形機器人已開始進入工廠“打工”,從事物料分揀、搬運和裝配等作業,人形機器人產業呈現出技術不斷進步、市場規模持續擴大、應用場景不斷拓展等發展態勢。

人形機器人(央廣網發 實習記者陳宇婷 攝)

進廠“打工”已邁出第一步

“這是我們公司自主研發的人形機器人,它可以在工廠里承擔物料搬運、零件組裝等多種工作,現在已經有不少企業在試用了。”在第137屆廣交會的服務機器人專區,魔法原子機器人科技(蘇州)有限公司銷售總監田罡向前來咨詢的采購商介紹道。

在廣交會現場,魔法原子推出的人形機器人“小麥”吸引了不少人駐足。“小麥”綜合續航最長達5小時,當前已用于門店導購、工廠兩個場景,在工廠可執行產品檢測、物料搬運、零件取放、掃碼入庫等作業。田罡告訴記者,目前“小麥”已經進入量產階段,開始實現批量化交付。

“人形機器人擁有與人類相似的外觀和運動能力,能夠模擬人類的動作,完成各種復雜的操作,具有更高的靈活性和適應性,在一些需要靈活操作和協作的工作場景中,人形機器人可以發揮出更大的優勢。”本屆廣交會上,鈦虎機器人科技(上海)有限公司帶來的一款人形機器人產品也備受關注。該公司工作人員介紹,目前人形機器人還在進一步開發,可在工廠做一些精細化操作,比如上下料、打螺絲等,今年以來已經賣出300多臺。

該工作人員介紹,人形機器人對現有生產線的適應度更高,比如在裝配線上,它可以精確地將零部件組裝到產品中,避免了人為因素導致的誤差,提高了裝配的準確性和效率;配備有先進視覺系統和傳感器的人形機器人,可以對產品進行全面的質量檢測;對于一些重量大、體積大的物品,人形機器人可以輕松完成搬運任務,提高了工作效率。

事實上,人形機器人進廠“打工”已不是新鮮事,尤其是在汽車生產制造領域,眾多汽車工程師也早與人形機器人“工友”們打上交道。2024年,來自深圳優必選的工業人形機器人WalkerS就進入某新能源汽車的總裝車間進行實地“培訓”,與人類協作完成汽車裝配及質量檢查作業。此外,宇樹科技也與眾多車廠合作,讓人形機器人試崗車間搬運工;樂聚公司已發布多臺“夸父”人形機器人,并已在江蘇某工廠“打工”,今年1月該公司還將第100臺全尺寸人形機器人交付給客戶。

從產業轉型升級需求來看,人形機器人作為AI時代“新工人”也有其優勢。汽車制造業不僅規模大,還是自動化程度最高的行業之一,對引入人形機器人的意愿相對強烈。而人形機器人外觀比例更像人,適合制造按人類活動特點設計的產品,因此更容易滿足市場端定制化、個性化的需求。

批量“打工”或將于三五年內實現

人形機器人進廠“打工”,優勢明顯,但短板也突出。相較于傳統的工業機器人,人形機器人的優勢顯而易見——它們擁有與人類相似的外觀和運動能力,能夠模擬人類的動作,完成各種復雜的操作,具有更高的靈活性和適應性,在一些需要靈活操作和協作的工作場景中,人形機器人可以發揮出更大的優勢。

但在技術層面,人形機器人的成本仍然較高,其所需的高精度關節電機、力控傳感器等,一部分還需要進口,在摩擦增多的國際貿易形勢下,人形機器人的成本變得更高。此外,人形機器人的“大腦”——具身智能大模型如今發展依然不成熟,多臺人形機器人一起“打工”的協作能力尚且薄弱,這些技術難題都需要國內企業攜手共同攻克。

盡管面臨諸多挑戰,但業內人士對人形機器人的未來仍充滿信心。根據《2025人形機器人與具身智能產業研究報告》,2025年,中國人形機器人市場規模預計達82.39億元人民幣,占據全球市場半壁江山,人形機器人產業有望從“技術驗證期”向“規模化商用期”快速過渡。

多家金融機構的報告同樣預測,2026年至2028年可能是人形機器人進廠“打工”規模化落地的時間點。據相關預測,屆時隨著國產零部件替代加速,人形機器人單臺成本將大幅下降,而且效率將會提升至人類的70%~80%。

魔法原子銷售總監田罡的觀點同樣驗證了這一看法。他認為,人形機器人比拼的是工程能力、產品質量和成本控制,基于現有的數據大模型和技術的快速迭代,預計未來三到五年,人形機器人的成本將得到極大降低。屆時,人形機器人批量進廠“打工”的情況或可能出現。

廣東現代城市產業技術研究院首席專家羅學銘在此前接受媒體采訪時亦表示,隨著技術穩步成熟以及生產成本逐步降低,市場對人形機器人潛在需求將得以有序釋放,將加速人形機器人商業化步伐。他同樣認為,預計在未來三到五年內,人形機器人有望迎來規模量產與廣泛應用的重要階段。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容