央廣網碭山9月15日消息(記者 劉暢司晨)秋風穿過黃河故道,萬畝梨園香飄滿城。

又是一年豐收季,9月13日至26日,安徽碭山迎來第30屆采梨節。2500年前,戰國時期的碭山人或許不會想到,他們栽下的梨樹苗,會成就今日享譽四海的“中國酥梨之鄉”。如今,這顆穿越千年時光的酥梨,正以更加甜美的姿態,邀請世人共品“世界梨都”的魅力。

9月13日晚,第30屆碭山采梨節盛大開幕(央廣網記者 劉暢司晨 攝)

在采梨節玩出科技味

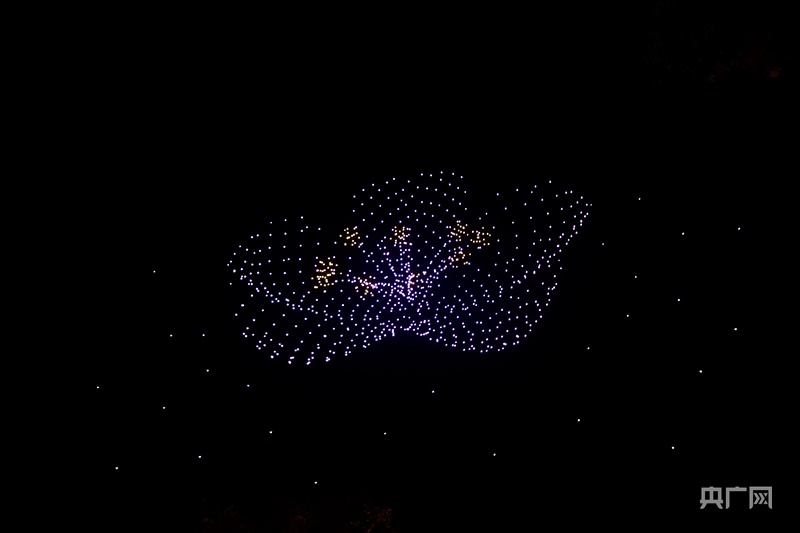

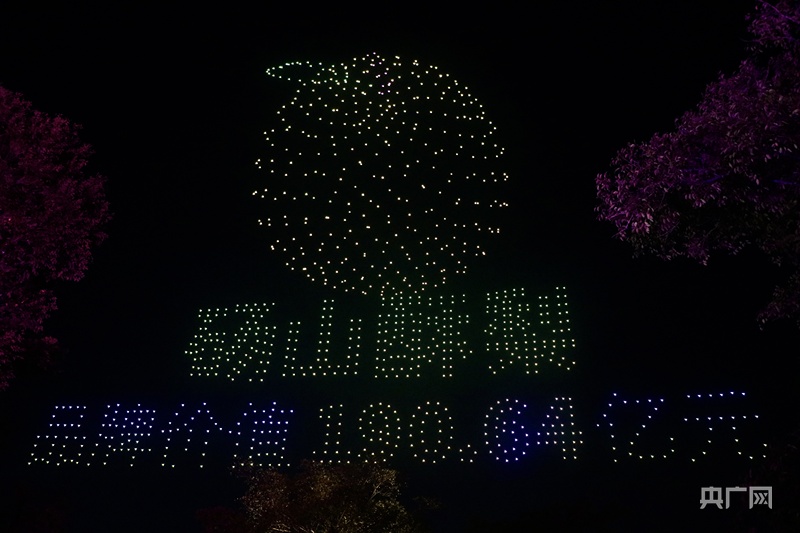

9月13日晚,夜幕降臨,碭山縣環城河公園上空,1100余架無人機騰空而起,以夜空為幕,繪制出一幕幕專屬碭山的主題畫面。

表演共分為“三十而來喜迎天下”“魅力碭山”“碭山酥梨品牌”“鄉村振興”“歌頌祖國”五大部分,夜空中相繼呈現碭山酥梨、梨花、吉祥物“梨小酥”、黃河故道、萬畝梨園等碭山標志性圖案,宛若一封封來自云端的電子請柬,邀請四海賓朋共赴這場甜蜜盛會。

采梨節無人機表演(央廣網記者 劉暢司晨 攝)

采梨節無人機表演(央廣網記者 劉暢司晨 攝)

今年的碭山采梨節以“科技賦能、多維傳播、青春引力、惠民共享”為核心,打破傳統節慶模式,帶來全新體驗。梨樹王景區內,“冒出”了一排排田園直播間,百余名網紅達人透過鏡頭,將碭山酥梨的香甜傳遞到千家萬戶。

不遠處的梨小萌歡樂果園,青春露營音樂會上演,年輕人在梨香中聽著民謠,享受著別樣的秋日浪漫。非遺民俗文化創意市集上,梨膏棒棒糖、酥梨文創等新產品引人駐足,碭山嗩吶和四平調等國家級非遺展演,更讓游客流連忘返。

孩子們在非遺民俗文化創意市集參觀(央廣網記者 劉暢司晨 攝)

安徽省非物質文化遺產碭山年畫傳承人黃興橋帶來的梨木雕刻畫作,令人嘆為觀止:“這是用碭山本地梨木雕刻的畫,用時一個多月。”傳統技藝與特色資源的結合,正是碭山文旅融合的生動注腳。

如今的碭山采梨節不再只有采摘體驗,更成為了集文化、旅游、科技于一體的綜合性節慶活動。為游客帶來全新文旅體驗。

從黃河故道到數字果園

碭山酥梨的核心產區,地處黃河故道的沖積平原,擁有廣袤而疏松的沙質土壤,這種特殊的地理和土質條件為梨樹的生長提供了優越的環境。歷史記載,碭山酥梨的栽植起源可追溯到2500年前的戰國時期,到了清乾隆年間,碭山酥梨更是被列為貢品,至此聲名遠播,身價倍增。

隨著酥梨種植規模擴大,碭山從酥梨的種植到銷售開展了全線升級。

梨園一角(央廣網記者 劉暢司晨 攝)

走進碭山縣“一號梨園”基地,卻鮮見農人身影。藏身于綠葉白花間的攝像頭、傳感器等各種智能數據采集設備成為了這里的“管家”,實時監測風力、光照、溫度、濕度、土壤墑情等數據,并上傳至“數字果園”信息化中心,助力科學種植。

“碭山很多果園都用上了智能檢測系統,通過田里的智能設備可以實時監測蟲情、氣象。”碭山縣酥梨研究院副院長王學良介紹,農戶在手機上就能實時察看情況,還能線上聯系專家,有針對性的獲取施肥、病蟲害防治等解決方案。

在不斷提升梨樹種植技術的同時,碭山還大力發展酥梨的深加工產業。當地企業利用現代生物技術,將酥梨加工成梨汁、梨膏、梨膏棒棒糖、梨膏飲料等多種產品,不僅暢銷國內,更遠銷日本、美國等地。

如今,碭山縣擁有25萬畝連片生態梨園、超過6萬株百年老梨樹,酥梨年產量達75萬噸,品牌價值高達190.64億元。2022年,全縣僅梨膏產值就達6.3億元,成為全國水果加工第一大縣。

精于種梨也擅長“玩”梨

碭山人不僅精于種梨,也擅長“玩”梨。

在碭山良梨鎮的酥梨小鎮,文家河生態景觀軸美如畫,沿河岸休閑觀光帶讓人流連忘返。“我們是從合肥過來的,趁著采梨節,與這掛滿酥梨的‘梨樹王’打個卡!”9月14日上午,合肥市民王先生帶著家人來到梨樹王風景區,體驗采摘樂趣,感受田園詩意。

游客體驗現場采摘(央廣網記者 劉暢司晨 攝)

游客在梨園拍照“打卡”(央廣網記者 劉暢司晨 攝)

近幾年,碭山以有300多年歷史的“梨樹王”與其周邊的碭山酥梨主產區為核心,沿文家河梨花觀賞帶,規劃建設了2.97平方公里的酥梨小鎮。在做精做強特色酥梨主導產業的基礎上,推進“產城人文旅”融合發展。

如今,碭山已建成梨樹王景區、梨樹王民宿、魏寨民宿群、葛花灘景區、文家河風景廊道等等文旅“打卡點”,形成了“一軸一帶四區”的空間結構。同時,圍繞"梨花經濟"開發系列文化旅游活動,春季舉辦"梨花節",秋季開展"采摘節"。

古韻漢服采風、非遺戲曲展演、梨園民俗表演……節慶期間,精彩節目輪番上演,游客在享受美景的同時,也能親身體驗梨農生活。截至目前,碭山已累計榮獲國家級文化旅游類榮譽鄉村10個(次),省級榮譽鄉鎮10個(次)、鄉村12個(次)。碭山梨花節更是獲評“中國特色生態旅游節慶獎”“中國節事卓越品牌”等稱號。

“我們碭山‘以梨為媒、以節會友’,誠邀四海賓朋走進碭山、暢游梨都,共品酥梨清甜、共享田園美景、共赴逐夢新程。”碭山縣委書記唐明說。

春華秋實,歲物豐成。從黃河故道的風沙地到碩果累累的生態梨園,從傳統的農產品到多元化的產業鏈,碭山人正用智慧與汗水,讓古樹結新果,讓梨園變樂園。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容